Nostalgische Wanderung

Als Wolfsschluchtweg und andere Waldwege noch frei waren

Wanderfreund Fritz W. Franzmeyer greift tief in die Kiste seiner nostalgischen Erinnerungen

In den 1990er-Jahren

Herbstzeit – Zeit des Wanderns. Wenn man das anspruchsvolle Wort benutzen will, für meine Geh-und Steigübungen am Südhang des Wittekindsberges an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Denn schließlich ging ein so berühmter Wanderer wie Johann Gottfried Seume selbst von Leipzig nach Syrakus bloß „spazieren”. Ich wähle den „Zickzackweg” hinter dem Kaiserhof. Früher betrat man hier sofort weichen Waldboden. Heute führt zunächst eine asphaltierte Wendeschleife zum Reiterhof am ehemaligen „großen Saal” hinauf. Wo soeben munter ein Reitturnier vorbereitet wird, beobachtete ich im Kriege mit stockendem Atem die zur Zwangsarbeit im Portaberg getriebenen Häftlinge des Konzentrationslagers Neuengamme, vom Dach aus, auf das wir Kinder heimlich geklettert waren.

Das untere, steile Stück des Weges wirkt wie eine durchfurchte Mure. Der Duft nach Steinpilzen macht mir den spähenden Blick eines Waldbesuchers mit Korb verständlich. Weiter oben bemühe ich mich vergeblich, den Abzweig des ehemaligen Jägerweges zu finden. Irgendwo dort im Brennesselgestrüpp muss er sein. Die Interessenallianz aus Jägern, Waldbauern und finanzschwacher Kommune hat das Angebot an einsamen, unbefahrbaren und deshalb schwer zu pflegenden Pfaden reduziert. Und vorbei ist die Zeit, da ungezählte Stiefel ihre angestammten Rechte verteidigten.

Hinter dem Denkmalvorplatz hat man die Wahl zwischen Wolfsschluchtweg und Felsenweg unterhalb des Kammes. Ich folge dem Wegweiser „Kaiserhof 0,9 km”. Ein Scherzbold hat ihn um 90 Grad in Richtung Wolfsschlucht gedreht. Ich bin den Weg lange nicht gegangen, habe ihn anders in Erinnerung, mit freierem Blick auf die „Heersumer Schicht” und die Geröllhalden am Fuße ehemaliger Steinbrüche mit den gefährlich überhängenden Bäumen. Jetzt ist er an vielen Stellen durch mannshohe Brennnesseln und anderes Gesträuch gesäumt. Doch das Bild wird gewohnter, als ich mich der Höhle nähere. Deren Abgründe lehren immer wieder das Fürchten.

Der Weg verzweigt sich. Man sollte sich links halten. Dort passiert man nach wenigen Schritten einen ehemaligen, kleinen Steinbruch, aus dessen Stirnwand Steinsäge und Moos ein antikes, fischgrätiges Mauerwerk gemacht haben.

Bald darauf erreicht man Leonhardi’s Ruh, mit speziellem Genitiv-Apostroph à la Kaiser’s Kaffee auf der Bronzetafel. Diese kündet für heutige Ohren etwas nebulös von „unseren”, nämlich des Mindener Bergvereins, „Bestrebungen”, damals, im Jahre 1912.

Wichtiger an dieser Felsnische mit Freischützaura ist das vermutlich aus dem 13. Jahrhundert stammende Steinrelief eines Mannes mit langem Haar und angewinkeltem Arm. In Hüfthöhe bricht die Figur mit einer schräg vorspringenden Kante nach unten ab, sicher zum Missvergnügen der Archäologen, doch sicher zum Vergnügen von Generationen kletternder Kinder, die hier festen Tritt fassen.

Unterhalb der Bruchkante noch ein paar bogenartige Reliefstränge, in denen ich mal die stilisierten Wurzeln der Weltesche Ygdrasil sehen will. Womit wir uns unversehens in heidnischer Vorzeit befinden. Ist dieser steinerne Mann vielleicht eine der Gestalten, nach denen der hier vorbeiführende, alte, aber leider ebenfalls so gut wie verschwundene „Drei-Männer-Weg” benannt wurde?

An der Drachenstartrampe genieße ich die an diesem Tage grandiose Fernsicht bis hin zum Teutoburger Wald. Die Topographie des Ravensberger Hügellandes und, im Vordergrund, die „Vennebecker Seenplatte” korrespondieren mit Wolkenbergen und zerfransten Schneisen blauen Himmels. Der Weg direkt oberhalb des Gasthauses Wittekindsburg, der sich hinter der von Friedrich Wilhelm IV. gepflanzten „Königslinde” und der Margarethenklus mit dem unteren Weg wieder vereinigt, ist gesperrt.

Doch ich steuere ohnehin rechts die Kante der Heersumer Kammschicht an. Hier präsentiert sich die ehemalige Wallburg eindrucksvoller. Die abgedeckte wissenschaftliche Grabungsfläche, die man bald erreicht, ist in erstaunlich gutem Konservierungszustand; keine Spur von Vandalismus. Unter der Plane sieht man die untere Schicht des Bruchsteinmauerwerks, dessen Kreuzform deutlich zu erkennen ist. Der Pfad führt nun hoch über dem schluchtartigen Burginneren hin. An dessen Ende biegt der Wall scharf nach links ab. Nun wird man bald an die „Habichtswand” geführt.

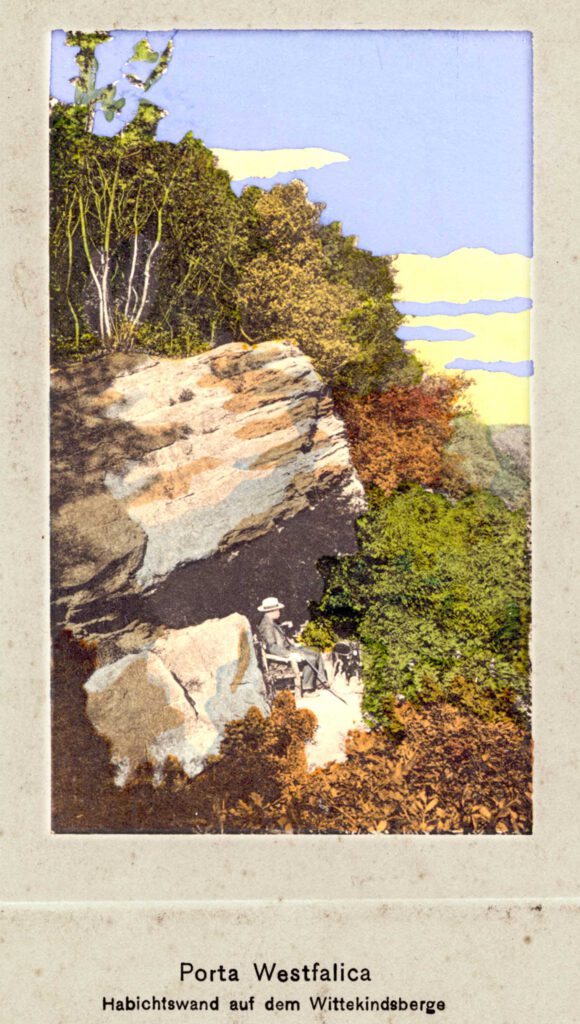

Diese überhängende, zwischen Eisenerzadern wind- und wasserzerfressene Sandsteindecke bietet einen lauschigen Ruheplatz. So war es zumindest einmal gedacht, zu Zeiten der Bestrebungen des Bergvereins. Auf einer meiner lithografierten Farbpostkarten von der Jahrhundertwende sitzt ein Mann mit Sommerhut und Spazierstock entspannt auf einer Bank unter der schrägen Wand. Er genießt sichtlich den Blick durch die Bäume in den blauen Himmel. Auch heute noch führen ausgetretene Steinstufen zu dem Platz hinunter, doch die Reste eines Lagerfeuers und die groben Bohlenbänke lassen auf zünftigere Nutzung schließen.

Die Wahl des Rundkurses gegen den Uhrzeigersinn war in der Tat die bessere, denn auf dem Rückweg erklingt aus der Margarethenklus der Probengesang eines gemischten Chores.

daneben, durch ein Loch in der Decke herabhängend, ein Glockenzugseil, rechts in einer Nische der dicken Wand ein Stehpult auf Abruf. Reihen von Holzbänken ohne Lehne. Ich setze mich an die Rückwand, unter das einzige Bild, einen schreitend segnenden Christus. „Wie lieblich sind Deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt nach den Vorhöfen des Herrn.” Nur schwer lösen sich die großen Worte aus dem Echo.

Der Kammweg zum Denkmal ist nun stärker begangen. Vor der engen Wendeltreppe zur Aussichtsplattform des Moltketurms muss ich warten.

Der abermalige Fernblick entschädigt dafür. Wenn schon mit bloßem Auge der Bielefelder Fernsehturm zu sehen ist, müsste es zumindest durch das Glas auch der schwertstreckende Hermann sein. Doch Arminius lässt sich nicht blicken. Auch recht, schließlich gehört er ja eigentlich gar nicht mehr dorthin.

In Denkmalnähe, ach ja, dann wieder die Welt des Lärms. Auf der Kaiserstraße dröhnen ein paar schwere Maschinen talwärts. Ich schlage den direkten Waldweg zur Nordseite des Kaiserhofs ein. Wie sagte gleich Johann Gottfried Seume? „Wer geht, sieht mehr, als wer fährt.”