Kinderspiele und Jugendfreizeit

Robert Kauffeld

So spielten die Kinder früher in Barkhausen

Arme Kinder? – damals, als es weder Smartphone, Computer noch Fernsehen gab, als die Straße der bevorzugte Spielplatz und Entdeckungstouren im Wiehengebirge noch Abenteuer waren. Damals, – es war die schlimme Zeit des Krieges und die entbehrungsreiche Nachkriegszeit – damals wollten die Kinder trotz allem fröhlich spielen, und so war ihr Einfallsreichtum gefragt.

Die langen Winterabende, die vielleicht zum Lesen anregten oder der Opa mit Geschichten aus seiner Jugendzeit Spannung erzeugen konnte, waren vorbei. Der Frühling lockte nach draußen.

Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus. Und mit dem neuen frischen Grün kamen große Schwärme von Maikäfern. Das war damals, als ich noch ein Kind war. Wir freuten uns darüber, schüttelten die Bäume, sammelten die kleinen Krabbeltiere in Pappkartons, erkannten an Fühlern und Behaarung, ob es Kaiser, Müller oder Schornsteinfeger waren.

Vernichtet werden sollten die Schädlinge allemal, und so machte man den Hühnern noch eine Freude. Ein kleines Loch im Pappkarton ließ einen nach dem anderen herauskrabbeln – und schon pickte ein Schnabel der längst wartenden Hühner zu.

In den verschiedenen Barkhauser Ortsteilen hatten sich Cliquen befreundeter Kinder gebildet, die sich – damals gab es noch nicht den „Ganztag“ – nachmittags ohne Verabredung zusammenfanden. Mit harmlosen Spielen auf dem Hof oder der Straße begann es. Murmelspiele begeisterten die Kleinsten. Den Kreisel, den man auch Küsel nannte, brachte man mit einer kleinen Peitsche zum schnellen Drehen. Den Ringel, oftmals war es die Felge eines Rades vom Fahrrad, trieb man mit einem kleinen Stock an. Seilspringen stärkte die Körperbeherrschung.

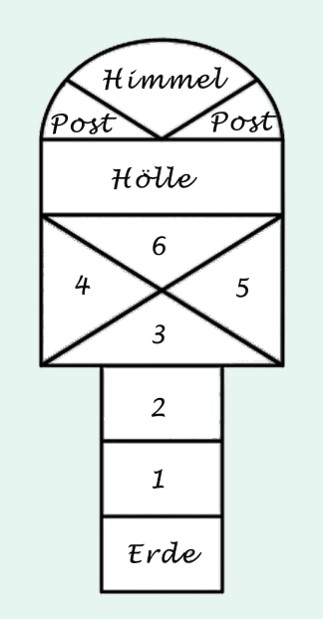

Bald folgten auch Wettspiele. So malten die Kinder zum Hinkeln ein Spielfeld mit mehrfachen Kästen auf die Straße oder kratzten es in den Boden des damals noch unbefestigten Hofes. Dabei galt es, den Hinkelstein hüpfend mit dem Fuß vom Startpunkt „Erde“ zum Ziel „Himmel“ zu kicken, ohne in der „Hölle“ zu verschmoren. Verstecken war das fast alltägliche Spiel, und wo könnte man sich besser verstecken, als in einem dunklen Holzschuppen. Bei uns war es die Osterfeldstraße, die in der Nähe der Portastraße einige besondere Vorzüge für unseren Tatendrang bot. Da war die Tischlerei Grotemeier mit einem großen Hof, einer langen flachen Mauer und einem Holzschuppen, der geradezu abenteuerlichsten Verwendungen diente, zumindest, so lange der spätere Tischlermeister Heinz noch an der Front oder in Kriegs-gefangenschaft war.

Auslosung der Spieler mit Zählreinen, für die sich in Barkhausen ein Wortschatz mit eigener Grammatik herausgebildet hatte. Beispiel: „Eins zwei drei vier Eckstein, alles muss versteckt sein, hinter mir und vorder mir auf beiden Seiten gildet´s nicht, eins zwei drei ich komme“. Beim Pottwerfen musste man sich auch verstecken, doch es wurde keineswegs mit Töpfen geworfen. Das war lediglich ein Zeitmaß, denn die Zeit zum Verstecken dauerte so lange, bis der fortgeworfene Stock wieder im Pott lag. Und wer gefangen wurde, konnte befreit werden, wenn ein anderer unbemerkt den Stock wieder fortwerfen konnte. „Eckengucker wo kommst du her?“, die Frage bei einem anderen Spiel, und schon musste man laufen, um nicht gefangen zu werden. Wenn ein Ball zur Verfügung stand, spielten wir auf der noch wenig befahrenen Straße Völkerball und später natürlich auch Hand- oder Fußball. Ein Gummiball reichte. Fehlte der, tat es auch ein zusammengebundenes Knäuel Lumpen.

Für Hockey auf der Straße reichten ein gebogener Knüppel und eine Dose.

Die Pinökelkunst war nur einem kleinen Kreis mutiger Freunde vorbehalten. deshalb schien auch die Bezeichnung „Kunst“ angemessen. Wir hatten ein langes Seil an den Vorbau des Holzschuppens gebunden, und nun konnten wir von der oberen Etage wie Tarzan weit ausschwingen, gelegentlich auch schon mal abstürzen. Der Pinökel war übrigens der dicke Knoten am unteren Ende des Seils. Es störte uns überhaupt nicht, dass mit dem Seil früher Särge in die Gruft gelassen worden waren.

Im Holzschuppen trugen wir geeignete Holzstücke zusammen, um eine „Burg“ zu bauen, schließlich musste man sich auch dem kritischen Blick der Erwachsenen entziehen. Rauchen war angesagt. Mit „Tünpeter“ sammelten wir erste Erfahrungen. Das waren die Lianen der Waldrebe (Clematis vitalba), die ganz feine kapillarartige Adern hatten, durch die man den schrecklich schmeckenden Qualm saugen konnte. Da konnte man sich schon besser aus Tee, immerhin Gesundheitstee, und einem Stück Papier ein zigarrenähnliches Monstrum basteln, das auch nicht besser schmeckte. Waffenähnliches reizte die Jungen besonders.

Mit der Zwille auf Flaschen zu schießen, die auf der Mauer standen, war nicht so einfach. Als Geschosse am besten geeignet waren kleine Bleistücke, die man erhielt, wenn man mit einer Kneifzange ein altes Telefonkabel in kurze Stücke zerlegte. Der Flitzebogen aus Haselnuss war die Standardausführung. Zur Luxusausführung dienten die Stahlstangen aus einem Regenschirm. Die Pfeile bekamen eine besondere Spitze.

Das waren Nägel, die zunächst einer Spezialbehandlung unterzogen worden waren. Wir legten sie auf die Schienen der Straßenbahn, dann hatten sie bald eine schöne flache Form, wie ein kleines Schwert. Sollte die Spitze Widerhaken tragen? Dafür standen platt gefahrene Holzschrauben zur Verfügung. Leute ärgern war auch ein Spiel mit vielen Möglichkeiten. Erschrecken schien besonders lustig zu sein. Harmlos der von innen beleuchtete Runkelkerl oder die Pingeljagd in der Nachbarschaft. Gartentore aushängen und sogar vertauschen, das konnte Strafen heraufbeschwören. Für die Abendstunden hatten wir oft ein Spezialwerkzeug in der Tasche, und das wird so gebastelt: Man nimmt eine Schraube und steckt sie durch die Öffnung der ringförmigen Dichtung einer Bierflasche. An der Schraube befestigt man einen Bindfaden, in den man viele Knoten gemacht hat. Dann kommt der Einsatz. Gummi und Schraube werden nass gemacht (Spucke). Das Gerät wird leise auf eine Fensterscheibe gedrückt, so dass es sich festsaugt. Dann Faden spannen und mit leichtem Druck durch die Fingerspitzen gleiten lassen. Dabei gerade so stark drücken, dass sich die Schraube bei jedem Knoten leicht anhebt und dann wieder auf das Fenster zurück schnellt. Das ist in der Wohnung ein Krach, als ob ein Maschinengewehr vor dem Hause losballert.

Als der Krieg zu Ende war – überall lagen Reste der Kampfhandlungen, Waffen, Granaten und Munition herum – , schlossen sich manchem Spiel gefährliche Abenteuer an, die heute nicht mehr möglich sind, zumindest aber nicht beschrieben werden sollten. Dass es dabei auch schlimme Verletzungen gab, soll nicht verschwiegen werden.

War es noch ein Spiel? Wohl kaum, doch wir haben es gern gemacht. Mit Handwagen Säge, Axt und Keil ging es ins Wiehengebirge, und zwar zur Südseite, da war Staatswald, während die Schnetten auf der Nordseite den Bauern gehörten, was zu Ärger führen konnte. Manche Buche wurde „erbeutet“, aber, nur weil es interessant erschien, wurden auch Eichen, Eschen und andere Bäume gefällt. Egal, alles schien uns als Brennholz geeignet zu sein. Das Zersägen der Stämme und Spalten des Holzes war dann aber doch mehr Arbeit als Spiel.

Es war eine entbehrungsreiche Nachkriegszeit, aus Kindern waren Jugendliche geworden. Freundeskreise blieben bestehen, doch musste neben dem Vergnügen immer mehr Verantwortung getragen werden. In der Gemeinschaft machten auch manche Arbeiten Spaß, wie das Suchen von Bucheckern. Mit einem kleinen Beutel und einer Tasse ging es in den Wald, man legte sich bequem auf den Boden. Der liebe Gott hatte wohl noch keine Zecken erfunden. So wurde ganz gemütlich gesammelt, schließlich konnte man schon für „nur” 6 kg Bucheckern in der Mühle einen Liter leckeres Bucheckernöl eintauschen. Aber Bucheckern sind sehr leicht. Da reichte ein Tag nicht aus, auch wenn mehrere Personen sammelten.

Im Freundeskreis war es zumindest „unterhaltsam“, wenn auch nicht gerade ein Vergnügen.

Trotz der Entbehrungen, die wir vor der Währungsreform ertragen mussten, hatte es Pastor Westermann geschafft, für uns eine Freizeit auf Wangerooge zu organisieren: Fahrt auf dem offenen Lkw, Überfahrt mit dem Fischkutter, Schlafen auf dem Boden in Wehrmachtszelten, Mittagessen in einer alten Holzbaracke. Das war für uns reines Vergnügen – noch bevor sich nach der Währungsreform vieles zum Positiven änderte.